On compte environ 1500 volcans actifs terrestres actuellement : c'est-à-dire des volcans qui sont rentrés en éruption récemment et qui sont susceptibles d’entrer à nouveau en éruption. Cependant, ils existe des milliers de volcans sous-marins. En 400 ans d'observation scientifique, on a pu recenser 500 éruptions qui ont fait plus de 310.000 victimes

3 - Comment un volcan se forme-t-il ?

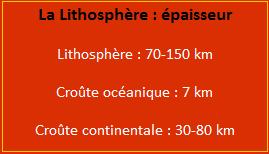

La naissance d'un volcan correspond à sa première

éruption volcanique qui le fait sortir de la

lithosphère.

Selon la genèse du volcan (voir

partie VI), certaines plaques entrent en interaction : quand elles

convergent, la roche fond par friction, et quand elles divergent, un trou permet

au magma de remonter.

Dans les deux cas, le magma remonte car il est

plus léger que les roches environnantes. Il s'accumule alors dans la chambre

magmatique, bloqué par les roches surplombantes, et peut y rester des siècles.

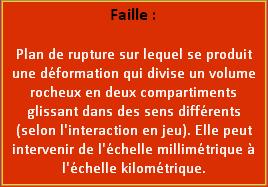

S'il trouve une faille ou une cheminée, le magma

peut alors atteindre la surface. Il peut également sortir de son réservoir par

la pression des gaz qu'il a dissous qui permet de créer un passage dans la

roche.

Après une ou plusieurs éruptions, l'accumulation

des laves et des matériaux solides crée un cône volcanique, qu'on appelle

volcan

La naissance d'un nouveau volcan est un évènement extrêmement rare à l'échelle humaine, mais il a pu être observé en 1943 avec le Paricutín. Cliquez ici pour connaître son

histoire

4 - Qu'est-ce qu'une éruption ?

Comment se déroule-t-elle ?

Une éruption volcanique survient lorsque la chambre magmatique sous le volcan est mise sous pression avec l'arrivée de magma venant du manteau. Elle éjecte alors plus ou moins de gaz en fonction de son remplissage en magma. Cette mise sous pression fait gonfler le volcan et provoque de petits séismes. La lave remonte par la cheminée principale, accompagnés de séismes le long de la cheminée et d’un dégazage.

L’éruption débute quand la lave atteint la surface. Si elle est effusive, elle s’écoule de façon fluide sur les flancs du volcan. Si elle est explosive, elle s’accumule en haut de la cheminée et forme un bouchon qui entraînera des nuées ardentes et des panaches volcaniques quand il explosera.

Il peut survenir des phénomènes paravolcaniques comme d’importants séismes, des glissements de terrain ou des tsunamis.

La présence d’eau sous forme solide ou liquide, au contact des matériaux volcaniques, va augmenter leur explosivité. Elle peut aussi entraîner des tephras avec elle, ce qui va créer un lahar : l’éruption est alors appelée phréatique ou phréatomagmatique.

L’éruption se termine lorsque la lave n’est plus émise. Les coulées de lave, cessant d’être alimentées, s’immobilisent et commencent à se refroidir et les cendres refroidies retombent au sol

Par ailleurs, certains phénomènes très destructeurs peuvent se manifester après l'éruption : des cendres qui détruisent les cultures et stérilisent la terre, des coulée de lave qui bloquent des vallées et créent des lacs noyant les régions habitées, des pluies qui tombent sur les cendres, les emportent dans les rivières et créent des lahars, etc...

Une éruption volcanique peut durer de quelques heures à plusieurs années. Cependant, la durée moyenne est d'un mois et demi, et le record absolu est celui du Stromboli qui est quasiment en éruption depuis 2 400 ans.

5 - Que sort-il d'un volcan ?

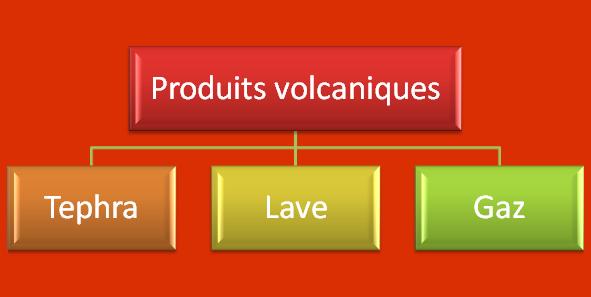

Selon le type de volcanisme, différents matériaux s'échappent du(des) cratère(s) pendant l'éruption : ce sont les produits volcaniques. Il en existe trois types :

Les Tephras (ou ejecta) sont tous les morceaux solides de magma refroidi soufflés par une éruption explosive qui retombent en dehors du cratère. Ils peuvent prendre différentes formes et avoir différentes tailles.

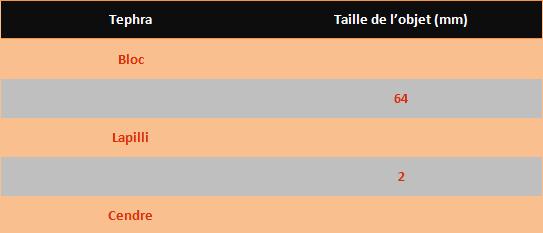

La classification en fonction de la taille dégage trois types de tephra :

Cependant, si l'on étudie la forme, la composition ainsi que la formation du tephra, on obtiendra la classification suivante :

Bombe : magma figé mesurant plus de 64 mm de diamètre, mou au moment de l’éruption. Sa forme témoigne de la fluidité de la lave, de la longueur et la vitesse du vol, du refroidissement, etc… et permet de les classer :

Fuseau : Elle prend cette forme en tournant dans les airs

Croûte de pain : Elle prend cette forme en se craquelant sous l'effet de gaz

Bouse de vache : Elle prend cette forme en s'écrasant au sol

-

Bloc : fragment éclaté de roche solide de diamètre supérieur à 64 mm, souvent de forme angulaire :

-

Lapilli : fragment de magma non juvénile ou exogène mesurant entre 2 et 64 mm :

Scorie : Ejecta de lave "mafic" (riche en fer et en magnésium, pauvre en silice), de couleur noire, rouge ou brune, classé entre les lapilli et les bombes. il est cribblé de trous à cause des bulles de gaz piégées à l'intérieur

Ponce : Ejecta de lave "feldspathique" (riche en silice, pauvre en fer et magnésium) de couleur claire, à l’aspect vitreux, elle est également percée d'une multitude de petits trous, ce qui la rend très légère : elle peut flotter sur l'eau !

Cendre grossière : Composée de particules vitreuses, elle contient de petites vésicules

-

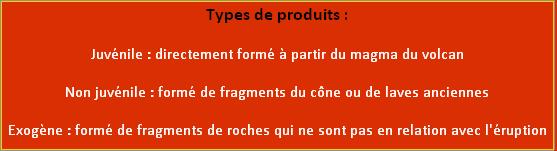

Cendre : tephra non-solide de moins de 2 mm, qui a différentes origines :

Juvénile : Elle provient du magma de la dernière éruption

Non juvénile : Elle provient d'une éruption plus ancienne

Exogène : Elle provient d'une source non-volcanique ou d'un autre volcan

-

Autres tephras : Plus rares et spécifiques à certains volcans, ils sont inclassables :

Cheveux de Pelée : Verre volcanique naturellement tourné de diamètre inférieur à ½ mm éjecté par des fontaines ou des cascades de lave

Larmes de Pelée : Gouttes solidifiées de verre volcanique sphériques ou cylindriques, de quelques millimètres à plusieurs centimètres

Limu O Pele : Feuilles de verre volcanique formées pendant l'entrée de lave dans la mer. Une bulle entourée de verre volcanique grossit jusqu'à exploser et le Limu O Pele se disperse

Scorie Trhead-lace (ou réticulite) : Scorie avec des parois de bulles extrêmement fines et poreuses

Spatter (ou éclaboussure) : Accumulation de liquide pyroclastique qui enduit la surface autour d'un évent

Galerie Photo : Tephras

La Lave est un magma ayant perdu la plupart de ses gaz en sortant d'un volcan. Cette roche magmatique fondue pouvant dépasser les 1200°C peut adopter différents comportements d'écoulement et peut être classifiée selon sa composition :

Felsique : très visqueuse, car riche en silice, aluminium, potassium, sodium et calcium, elle peut atteindre des températures de 750°C pendant l'éruption

Intermédiaire (ou andésite) : Moins visqueuse, car plus pauvre en aluminium et en silice, elle atteint souvent des températures de 950°C

Mafique (ou basaltique) : Riche en fer et en magnésium mais pauvre en silice et en aluminium, elle est plus fluide et peut également dépasser les 950°C pendant l'éruption

Ultramafique : Ultra-fluide grâce à sa faible teneur en silice et sa richesse en fer et magnésium, elle atteint la plupart du temps des températures de 1600°C !

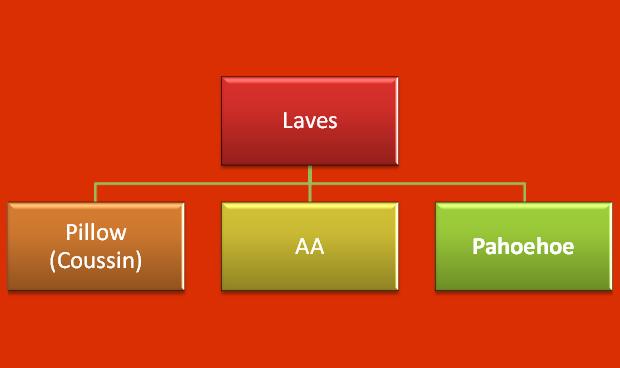

On classifie également les laves selon leur comportement.

Pillow lava (lave "coussin") : Roche formée au contact de la lave et de l'eau dans une éruption sous-marine. La lave visqueuse émergeant d'un évent se solidifie immédiatement et prend une forme de coussin. Etant au contact de l'eau, la température de cette lave est vite très faible

Aa : Caractérisée par une surface rugueuse formée de scories, qui recouvre un coeur très dense et actif. Globalement, ce type de lave est assez visqueux et très chaud, car il peut atteindre 1100°C. Les coulées Aa avancent comme un bulldozer, recouvrant tout sur son passage

Pahoehoe : Lave basaltique à la surface lisse ou ondulante, plus fluide, formant parfois des tubes de lave. Loin de sa source, elle peut se changer en lave Aa car sa température baisse. En temps normal, une coulée Pahoehoe peut atteindre 1200°C

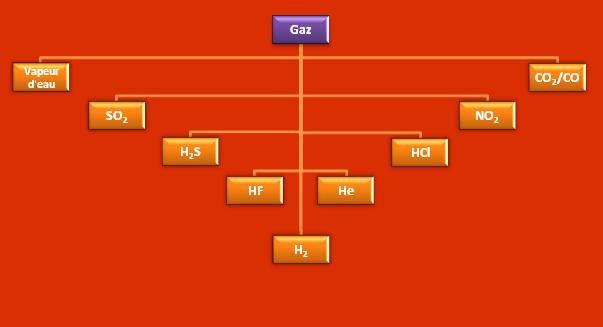

Les gaz sont très présents dans les volcans. Ce sont eux qui font remonter le magma dans la cheminée, et ils peuvent parfois s'échapper par des fumerolles ou pendant le dégazement du magma

H2O : La vapeur d'eau est le principal gaz relâché. Il n'est bien sûr pas dangereux en lui-même mais il peut se mélanger à d'autres gaz toxiques

CO2 : En trop grand quantité, il est très mauvais pour l'Homme et pour l'environnement. Par ailleurs, il peut se transformer en CO, mortel mais imperceptible

S02 : Il est très toxique et quand il se mélange à la vapeur d'eau, il est le principal constituant des pluies acides, mauvaises pour l'Homme et l'Environnement

S02 : Il est très toxique et, sous forme d'acide sulfurique (H2SO4), il peut se mélanger à la vapeur d'eau, et devenir le principal constituant des pluies acides, mauvaises pour l'Homme et l'Environnement

N02 : De même, il est très toxique et, sous forme d'acide nitrique (HNO3), il peut se mélanger à la vapeur d'eau, et permettre la constitution des pluies acides, mauvaises pour l'Homme et l'Environnement

H2s : Ce gaz acide, par ailleurs responsable de l'odeur d'oeuf pourri, est un poison pour les organismes humains et animaux

HCl : Il condense les gouttes d'eau et devient un très fort acide

HF : Cet acide est "faible" mais il en reste néanmoins très corrosif et toxique, donc très dangereux pour la santé humaine et animale

He : Ce gaz est inodore, insipide, non toxique et pratiquement inerte, donc il ne présente aucun danger

H2 : De même, ce gaz est innofensif

Exemple d'émanation de gaz volcaniques

6 - Comment classifier les volcans ?

Après avoir observé quelques volcans, les premiers volcanologues ont créé une classification basée sur le type d’éruptions et le type de lave émise nommé selon un volcan de référence (comme les stromboliens, hawaïens, pliniens). Cependant, cette classification est très subjective et ne tient pas compte des modifications du comportement des volcans, c'est pourquoi elle est maintenant considérée comme secondaire.

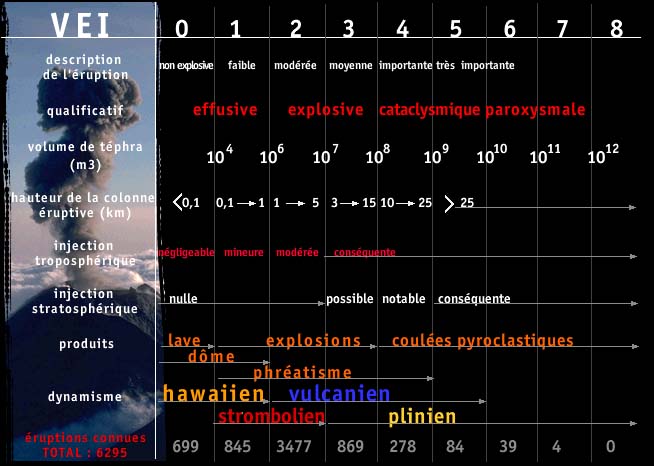

Le VEI (Indice d'Explosivité Volcanique) :

Il permet de comparer la force des éruptions grâce à une échelle ouverte partant de zéro définie en fonction de différents facteurs : le volume de matériaux éjectés, la hauteur du nuage éruptif, ou encore l'observation humaine de l'éruption.

Les dynamismes :

Les principales différences entre volcans viennent de la puissance de leur éruption, ou de leur explosivité. On distingue ainsi les deux grands types de dynamismes éruptifs : l'effusif et l'explosif, qui contiennent chacun différents types plus précis

L'explosivité :

ce sont les éruptions les plus violentes, et elles éjectent des matériaux solides très dangereux :

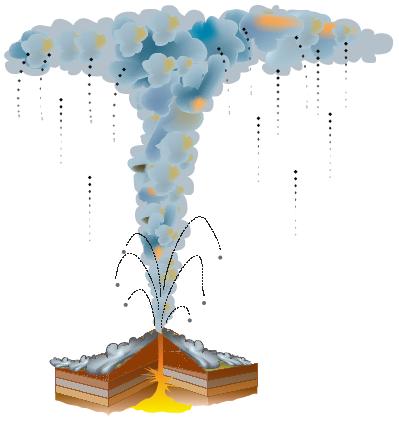

Animation montrant le fonctionnement du dynamisme explosif

Type Vulcanien :

du magma visqueux, en remontant à la surface, forme une sorte de bouchon. Sous la pression énorme des gaz, il finit par céder et s'ensuit une forte explosion projetant cendres et tephra à plusieurs kilomètres (jusqu'à 25km). L'explosion est tellement puissante qu'elle fissure les flancs du volcan. Les coulées de lave sont extrêmement rares dans ce type de dynamisme, dont le nom provient du volcan Sicilien Vulcano. Le VEI varie de 2 à 5. Exemples : Vulcano, Etna (Italie)...

Dynamisme Vulcanien

Type Peléen :

la lave très pâteuse ne s'écoule pas et forme un dôme de lave en forme d'aiguille en se solidifiant. Sous la pression du magma, celui-ci peut exploser et créer des nuées ardentes (voir troisième partie) ou projeter des débris jusqu'à 30km. Son nom provient de la meutrière Montagne Pelée (Martinique) qui fit 28000 morts dans son éruption de 1902. le VEI varie de 1 à 8. Exemples : Montagne Pelée, Soufrière de Montserrat, Soufrière de Guadeloupe...

Animation montrant le fonctionnement du dynamisme Peléen

Dynamisme Peléen

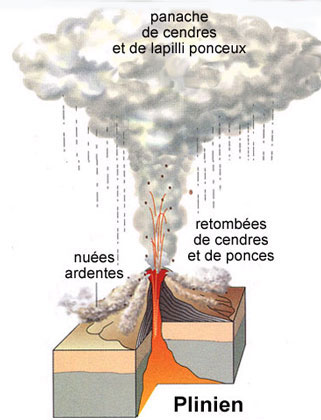

Type Plinien :

la lave extrêmement pâteuse forme un bouchon dans la cheminée, qui empêche les gaz de se libérer. De lourdes roches sont alors projetés à de grandes distances pendant l'explosion, des gaz jaillissent et créent un panache éruptif de plus de 50km de haut qui détruit tout quand il retombe sous son propre poids. Son nom provient de l'auteur de la première éruption de ce type, à savoir la terrible explosion du Vésuve en 79 (qui détruisit Pompeï) : Pline le Jeune. Le VEI varie de 3 à 8. Exemples : principalement les volcans de la Ceinture de Feu : Merapi, Krakatoa (Indonésie), Pinatubo (Philippines), mais aussi le Mont Saint Helens (USA) ou le Mont Augustine (Alaska, USA)

Dynamisme Plinien

L'effusivité :

plus calmes, ces éruptions n'éjectent pratiquement que des laves fluides et lentes, dangereuses :

Le phréato-magmatisme:

ces éruptions ont lieu quand des grandes quantités d'eau sont en présence (sous-marins, contact avec nappes phréatiques...), augmentant leur explosivité.

Dynamisme Phréato-magmatique

Cependant, on ne classifie pas les volcans que selon leur dynamisme éruptif. On utilise d'autres caractéristiques, que l'on croise pour obtenir une classification précise d'un certain volcan :

La genèse : l’endroit sur la Terre où est situé le volcan.

Zone de subduction : enfoncement d’une plaque tectonique plus dense sous une autre, plus légère, provoquant des frottements de la

roche et des remontées de magma en fusion qui entraîneront des éruptions :

Arc insulaire : zone de subduction entre deux plaques océaniques. La plus vieille (plus dense) plonge et cela crée une chaîne d’îles volcaniques, un arc insulaire. On peut penser aux îles Philippines, à la Nouvelle-Zélande, ou à la portion Pacifique Ouest et Nord de la fameuse Ceinture de Feu

Arc continental : zone de subduction entre une plaque océanique plus dense et une plaque continentale plus légère qui crée un arc volcanique continental sur la marge de la continentale comme les Andes ou la Chaîne des Cascades aux Etats-Unis.

Dorsale (océanique) : zone de divergence (où deux plaques s’écartent) étroite où le magma remonte et forme une croûte océanique, futur plancher d’un océan. L’ensemble des dorsales du monde forme une chaîne de reliefs continue aux fonds des océans de la planète d’environ 60.000 km : c’est la dorsale médio océanique

Rift (continental) : Grand fossé d'effondrement résultant d'un phénomène de divergence tectonique. Ce phénomène d'écartement des plaques provoquent souvent la remontée du magma et la création de grands volcans (ex : les dorsales sur les plaques océaniques). Une fois refroidi, le magma forme une nouvelle croûte, futur-plancher d'un océan. Les bordures d'un rift sont l'expression de grandes failles normales

Point Chaud (Intracontinental) : Contrairement aux autres volcanismes, le point chaud n’intervient pas à une frontière de plaque. Du magma en fusion perce la croûte (généralement océanique) et donne naissance à un volcan, mais le mouvement de la plaque modifie la position du point chaud par rapport à celle-ci et entraîne la création d’un alignement de volcans comme les îles Hawaï.

La situation : selon le type de plaque sur lequel il est situé

Océanique : Volcan de dorsale, d'arc insulaire ou de point chaud

Continental : Volcan de subduction, de rift continental ou de point chaud

L’activité actuelle : les dernières éruptions sur les dernières années

Actif : En éruption ou susceptible de l’être (ayant eu une activité au cours des 10.000 dernières années). 630 volcans terrestres (sous-marins exclus) répondent avec précision à ce critère, mais on peut estimer le nombre total à 1500

Eteint : Ne s’étant pas manifesté depuis plus de 50.000 ans, soumis à l’érosion et ne montrant aucun signe d’activité.

Endormi : Ne montrant aucun signe d’activité depuis plusieurs centaines/milliers d’années mais susceptible de se réveiller un jour

La nature du magma : la viscosité et le pH du magma à l'intérieur du volcan

La nature du volcanisme : le type d’éruption

Il faut savoir que certains de ces critères sont étroitement liés entre eux. Par exemple, un stratovolcan est forcement polygénique et a de grandes chances d'être situé au-dessus d'une zone de subduction, donc d'être continental.

On peut ainsi, grâce à ces critères, classifier l’Etna (Sicile, Italie) : stratovolcan en activité permanente (émission continue de gaz) d’origine océanique et d’activité plutôt effusive, il est polygénique.